» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «

研修の効果はどうやって測定する?

新入社員研修、3年目研修、中堅社員研修、課長職研修、幹部社員研修と階層ごとの社内研修は企業内で盛んに行われています。

しかし、一定期間の社内研修を実際に行ったあと、その研修内容が現場で活かされているかを測定することは難しいでしょう。例えば、3年目の若手社員のA君が3日間の研修を受けて現場に戻ってきたとしましょう。

上司であるBさんがA君に問いかけます。

「A君、今回の研修はどんな内容だったの?」

「はい、技術的なことと現場管理方法についてでした」

「何か、身についたことや感じたことはあった?」

「そうですね。まあ、今日から気持ちを新たに頑張ろうと思いました」

というような会話が交わされることが少しあるくらいで、実際この現場でA君が研修で学んだことを活かして仕事に役立てているかは、往々にして疑問が浮かびます。

先ほども申し上げた通り、研修の効果を数値で測定することは難しいですし、上司が現場の進捗に合わせて部下の仕事ぶりについて、研修効果について詳細なレポートをまとめるということも現実的にはできませんね。

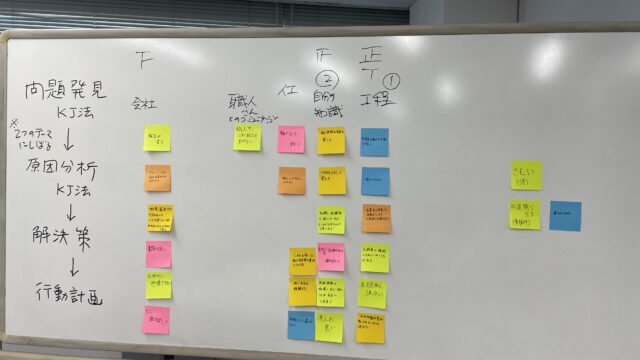

社内研修の効果が上がらない2つの理由

会社が計画し、こういう社員に成長してほしいという社内研修を受講した社員が、その研修の効果を生まずに時間が過ぎ去ってしまうのは、あまりにも寂しいことです。

社内研修が現場で効果を発揮しない理由とは?

まず1つめが、研修を受けた社員が学んだ研修内容を自分の現場に変換できていないということがあります。

例えば、現場管理の方法について講義があったが、新築現場の段取りについての話だったので、現在の現場が改修工事のため段取り方法が違い、せっかく学んだことが現場にマッチせずモヤモヤしたままだったとか、ダクトの静圧計算方法を学んだが、今の現場は衛生工事で実際に計算できる図面が無かったなどということが考えられます。

それからもう1つは、現場でフォローアップする体制になっていないということ。

これは、現場の上司が若手社員の研修内容を把握していないというのと、そもそも日々の

現場管理業務が忙しいので、部下の教育指導にまで手が回らないということが実情です。

これでは、社内研修の効果が現場で継続して生まれることは難しいでしょう。

社内研修の現場でのフォローアップが効果を生む

では、どうしたら研修の内容を現場で継続して学習し、仕事に活かすことができるのでしょうか。それは、第三者のフォローアップが必要です。例えば、社内では技術系幹部社員が若手社員に対し受講した研修内容を確認したうえで、定期的に現場に赴き実践で学習させたり、あるいは外部の専門機関に委託するなどの方法もあるでしょう。忙しい現場の上司やスタッフに若手の教育体制を作れというのも酷な話です。

私たち、シエンワークスでもこのような社員研修の現場でのフォローアップのお手伝いをさせていただいております。機会がありましたら、ぜひお声かけください。

まとめ

「社員研修の効果は1割しかない」というのは、ある組織マネジメントを研究されている私の先生からお聞きした情報ですが、このことは私の実感としてもうなずける数字です。

会社として社員の成長を願い、お金と時間をかけて作った社員研修の内容が現場で活かされずに効果が生まれないということは、会社にとっても若い社員にとっても大きな損失です。せっかくの社員研修を無駄に終わらせないためにも、現場でのフォローアップを考えてみてはいかがですか?

「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ

シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。

まずは、資料請求をしてみてください。

建築設備現場で働く

社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。

現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。

そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?

株式会社シエンワークスでは、

『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)

首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。

以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。