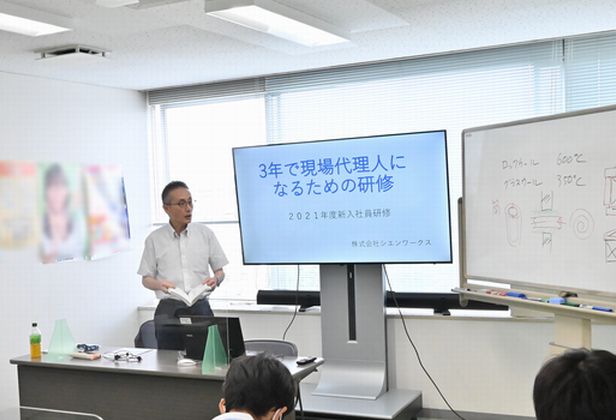

今年度の集合研修としての新入社員研修全5日も、残すところあと1日となりました。毎年、そして毎回講師としての学びがあり、その都度次回はもっとよりよい研修にしようと

回ごとに振り返り、試行錯誤しながら日々奮闘しています。

今回は前回研修(第4日)を振り返りながら、過去の研修の問題点や、そこから受講者の気持ちはどうなのか、それに対する改善策は何なのかを改めて言語化することで、研修のあり方を再確認してみようと思います。

» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «

以前の新入社員研修の問題点

研修が全部で5日間あり、その中で大きなテーマが2つあります。一つは「建築業界とは?」

「建築設備の概要」「施工管理とは?」「管工事の施工の基本」といった専門分野の基礎的な知識を学ぶこと。もう一つは、「社会人としての心構え」「学ぶことの意義」「主体的に行動する」「時間管理について」などのような、働くことに対する自分の中にある動機を引き出すこと。この二つ。

後者の場合、ワークを交えた双方向の講義をメインとしてやっているので、受講者も積極的に研修に参加しています。しかし、前者の場合は技術的な知識を習得するための講師からの一方向の講義を受けるという姿勢になるため、どうしても理解が及ばなかったり、興味が湧かなかったりということになりがちです。

そのことが理由の一つとして考えられ、研修中にどうしても居眠りする人が、6~7人の

中に一人は出てくる状態でした。

受講者の気持ちを考える

研修そのものをいかによりよく、受講者に有意義なものにするかを考えている訳ですが、

そもそも、研修対象者がどういう意識で研修に臨んでいるかという根本的な壁にぶち当たるんですね。問題意識、課題意識が薄い人も中にはいるでしょう。あるいは仕事で疲れて、その日はどうしても眠くなってしまったのか。その人を置いてきぼりにして研修を進めることもできるでしょう。

しかし、何かしら講師ができることはあるはずです。そこで、受講者の立場に立って研修のあり方を考えてみました。

1.研修講師の一方的な研修になっていないか

2.何時間(何分)までが一区切りの講義として集中力が続くか

3.理解しやすい講義とは、どんな講義か

4.興味が湧き、講義を聞く気持ちになるのはどんな講義か

5.そもそも研修は現場での疲れを取る、休む場所だと思っていて会社の行事だから仕方

なく参加している感が強い

以上のようなことが考えられます。

社員が研修を受ける場合、やはりどうしても参加するまでは、受け身な気持ちは少なからずあるでしょう。忙しい現場業務を中断して研修に行く訳なので、気分としても現場のことが気にかかることは否めません。

研修講師としての改善策とそのメリット

過去の研修をやりながら、私自身講師として研修の改善を積み重ねてきました。それらは、受講者の顔色や反応、理解度、感想などを聴きながら、徐々に工夫を試みました。

1.集中力を維持するため、休憩(10分間)を必ず1時間に1回は取る(場合によっては

5分)

2.質問をより多く、個人個人へ投げかけることで、場の一体感を作る

3.章ごとのテストを実施することで、理解度の確認をする

4.具体例や講師の現場経験談(失敗談も含め)を交えることで、受講者の興味を引き出

す

この中でも、ポイントはいかに受講者の頭の中を動かすかということ。自分自身でどの程度理解しているのか、自分の現場と照らし合わせるとどう思うのか、それと受講者にいかに気づきを促すかということ。それらのことが一日なら一日の研修のトータルで、受講者がこの研修を受けて有意義に思い、「明日からの現場業務に活かしてみよう」という気持ち

になってもらえるかが、研修のゴールだと考えています。

まとめ

研修をどのように組み立てていくかは、いつも頭を悩ませています。目的は、受講者がより技術的な理解を深め、建築設備のことについて興味を持ってもらう、あるいは自分自身の中で気づきを得、「現場に帰ったらこうしてみよう、ああしてみよう」という具体的な行動につながるものが提供できたらいいなと思っています。

そのためには、やはり毎回の受講者たちの反応や感想を聴きながら都度振り返り、次回につなげていくことの繰り返しなのかと自分に問い、常に気持ちを新たにしています。

改善策を取り入れた効果として、居眠りの回数、頻度が減ったこと、以前より講師の顔と目を見て聞く姿勢が前向きになってきたことなどが挙げられます。まだまだ道半ばですが。

「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ

シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。

まずは、資料請求をしてみてください。

建築設備現場で働く

社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。

現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。

そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?

株式会社シエンワークスでは、

『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)

首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。

以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。