AIと共に考えることが建設現場を強くする

» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «

現場のAI活用事例

今回は「建設現場のAI活用」がテーマです。

生成AIの進化で、事務系の仕事のみならず、建設現場においても導入が進んでいます。そして大企業だけでなく、中小企業にもその活用は広がっています。

具体的には、AIを使って重機を自動で動かしたり、ドローンに赤外線カメラをつけて外壁のひび割れを調べたり、資材の位置をAIが管理したりするなどです。

また、AIカメラを設置して、作業員がヘルメットや安全帯をきちんと着用しているかを自動で確認することも可能になっています。こうした技術によって、作業の効率が上がるだけでなく、人間のミスを減らし、安全性を高めることもできます。

中小企業でもAI活用が広がっている理由のひとつは、AIの「モジュール化」です。これは、AIの機能を部品のように分けて、必要な部分だけを導入できるという意味です。

たとえば、既存の監視カメラにAIの映像解析機能を後から追加して、危険区域への侵入を自動で検知する、といった使い方ができます。また、「ものづくり補助金」といった国の補助金制度を活用すれば、初期費用を抑えて導入することもできます。

実際に、日本ではすでに多くの企業がAIを取り入れています。たとえば、スタートアップ企業のDeepXと建設会社のオリエンタル白石は、AIを使って「ケーソンショベル」という重機を自動で動かすプロジェクトを進めています。AIが現場の地形や作業状況をリアルタイムで分析し、安全かつ効率的に掘削作業を行えるようにしています。

長岡塗装店(島根県松江市)では、ドローンとAI画像解析を組み合わせて、外壁の劣化を調べるサービスを始めました。足場を組む必要がなくなり、点検コストが10分の1に減ったうえ、高所での危険な作業も不要になりました。

鹿島建設は、ドローンが撮影した映像をAIが分析し、資材の数量や位置を自動的に把握するシステムを導入。これまで2時間かかっていた点検が30分で終わるようになり、作業時間を75%も短縮しています。

防犯カメラメーカーのNSKは、AIが危険区域への立ち入りを検知して警報を出すカメラを開発。転落や衝突などの事故防止に役立てています。

こうしたAIの導入によって、現場監督の仕事のあり方も大きく変わりつつあります。AIは人を置き換えるものではなく、人の判断や工夫を助ける「パートナー」です。AIが集めた施工データや進捗情報を基に、勘や経験に頼らず客観的な判断ができるようになります。その結果、現場全体の指揮・調整がよりスムーズになり、「現場の司令塔」としての役割が強まります。

現場の作業員もAI機器やドローンを扱う「テクニカルスタッフ」としてのスキルが求められるようになります。これは、体力に頼る仕事だけでなく、デジタル技術を使いこなすことが求められるようになります。

若手社員にとっては、体の負担が減ると同時に、新しいスキルを身につけるチャンスにもなります。また、熟練職人の持つ技術をAIに学習させることで、職人技を次世代に引き継ぐことも可能になります。AIが熟練者の動きをデータ化し、若手がそれを参考にしながら作業することで、品質と効率の両方を高めることができるのです。

AIの導入は、単に「機械に仕事を任せる」ことではなく、人の力を伸ばし、現場全体をよりスマートにする改革です。AIと人が協力して働く未来は、もう遠い話ではなく、日本の建設現場のあちこちで静かに始まっています。

<参考文献>

「現場監督らの仕事が激変…建設業は「AI活用」でどうなる? 鹿島建設など事例4つも解説」

:ビジネス+IT/SeizoTrend (2025/07/18)

https://www.sbbit.jp/article/st/168335

これから現場から求められるのは、AIと共に考えられる人

このように今後AI活用が急速に進む建設業界では、このような機材を使いこなせる人材の育成が大切となります。テクノロジーの進化は、単に現場の仕事を効率化するだけではなく、働く人の役割や求められる能力そのものを大きく変えています。

AIやドローンなど新しい仕組みが導入されることで、これまでのように「経験と勘」に頼る仕事から、「データを読み取り、最適な判断を下す」仕事へと現場はシフトしています。その変化に対応できる人材を育てることが、今後の生産性と企業競争力を高めることとなります。

まず、AI時代の建設現場では「技術の使い手」であると同時に、「考える現場人材」が求められます。AIが分析したデータを的確に理解し、それを現場の判断や工程管理に生かせる能力が必要です。つまり、AIを使いこなす「デジタルリテラシー(IT活用力)」と、現場全体を俯瞰して最適な判断を下す「論理的思考力」の両方が欠かせないのです。

例えば、AIが資機材の配置を自動で認識する仕組みを導入しても、それをもとにどう安全を確保し、どの順番で作業を進めるかを判断するのは人間です。この「AIと共に考える力」こそが、現場監督の新しいスキルになっていきます。

次に、AI導入が進むほど、人と人との「コミュニケーション力」もより重要になります。AIが提示するデータや予測結果を、職人や協力業者、他部門と共有し、現場で実行できる形に落とし込むためには、伝える力と聞く力が欠かせません。

例えば、AIが「進捗が遅れている」と判断したとしても、その原因を一緒に考え、現場の知恵を引き出しながら対策を練るのは、リーダーの役割です。つまり、AIの時代だからこそ、チームで協働する力、人を巻き込む力がより問われるのです。

また、若手社員の育成にも新たなアプローチが必要です。AIやICT建機の登場により、現場作業はますます「デジタルと現場の融合」が進むこととなります。そのため、若手には「現場を理解した上でデジタルを扱う力」、つまり“ハイブリッド型人材”としての成長が求められます。経験豊富なベテランの知識や技術をAIに学習させ、それを若手が操作しながら身につけていく――そんな「学びの連鎖」が生まれる現場をつくることが、これからの教育の理想形です。

さらに、AIによって「安全管理」や「品質管理」が高度化するほど、人の判断が必要な場面がむしろ増えていきます。AIは膨大な情報を処理し、リスクを検知することはできますが、「どこまで許容するか」「どう対応するか」という最終判断は人にしかできません。だからこそ、AIの情報を過信せず、自ら考え、判断できる人材を育てることが欠かせないのです。

つまり、AI導入の本質は「人を減らすこと」ではなく、「人の価値を高めること」にあります。AIが得意とするのは「正確さ」と「速さ」ですが、人間が担うべきは「創造性」と「判断力」です。

両者が補い合うことで、建設現場はより安全で、生産性が高く、やりがいのある職場へと変わっていきます。そのために、企業は社員一人ひとりがAIを理解し、自らの仕事をどう変えていくかを考える学びの場、「AI時代の人材育成」を積極的に進めていく必要があるのです。

まとめ

今後はロボット導入も進み、一層これからの建設現場は「人と機械が協力し合う現場」になると考えます。AIが工程を分析して最適な作業計画を立て、ロボットが危険で重い作業を自動で行うようになります。人は現場の判断や管理に集中でき、より安全で効率的な働き方が実現します。

また、熟練技術がAIに蓄積され、若手がAIから学ぶことで技能継承がスムーズになります。重労働が減ることで、女性や高齢者も働きやすくなり、建設業は多様な人が活躍できる産業へと変わっていきます。これからは、人材の質を高める必要がでてきます。

弊社、シエンワークスでは、建設業に合った「人材育成プログラム」を提供しています。詳しい内容をお知りになりたいという方は、下部の「お問い合わせはこちら」からご連絡ください。無料相談を実施しております。

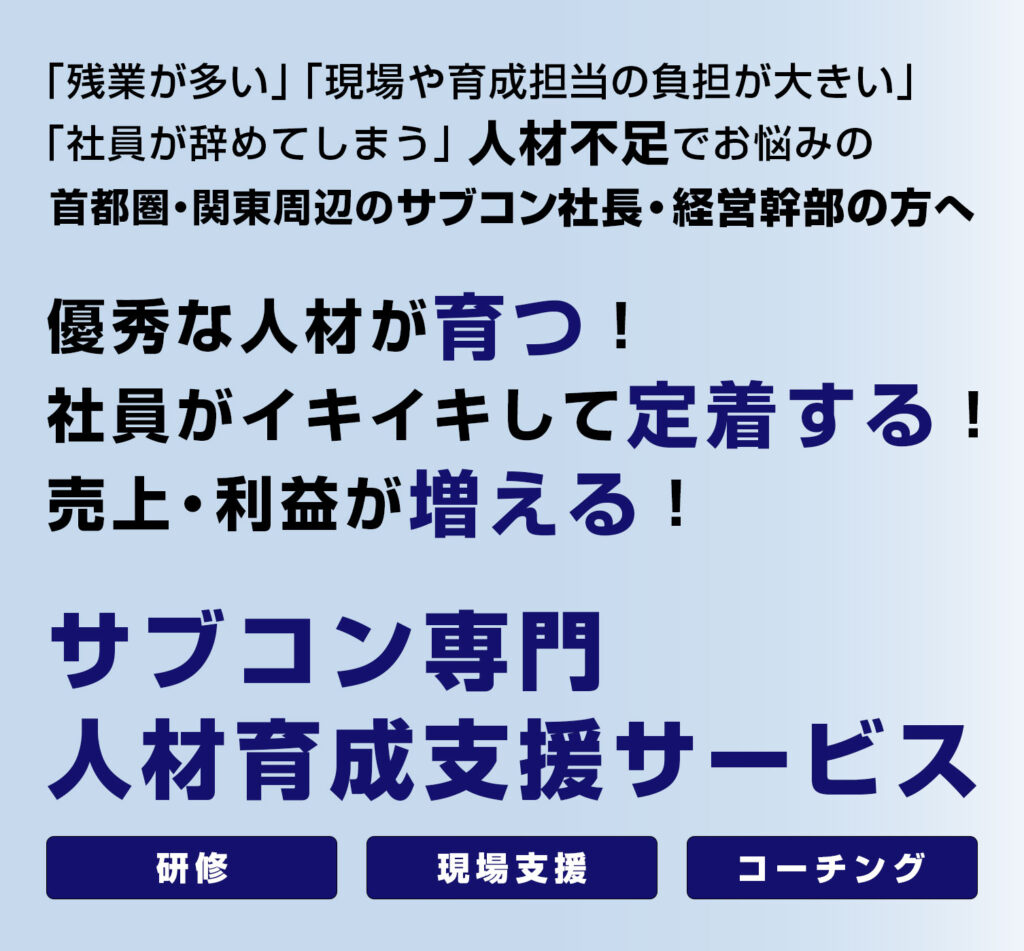

「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ

シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。

まずは、資料請求をしてみてください。

建築設備現場で働く

社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。

現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。

そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?

株式会社シエンワークスでは、

『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)

首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。

以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。