» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «

作図経験の浅い人は知識不足

空調・給排水衛生設備の施工図を書く場合、誰が見ても美しく、職人が一目見てこの施工図なら見やすく施工しやすいというレベルの施工図は、ある一定の年月と経験が必要です。また、現場経験の浅い人が、現場の知識もあまりない状態で施工図を書くと不十分な出来になってしまいます。 知識には2つあって 1つはCADの操作上の知識、もう1つは空調・衛生設備の技術的な知識です。

CADの操作についての知識は、短期間でもみっちり教育を受ければ、問題なく作図できるようになりますが、技術的な知識は現場での経験も含めて時間がかかります。

施工図が一人前に書けるようになるには、なるべく早い段階で間を置かずに、継続的に

作図し続けることが必要になってきます。間が空いてしまうとCAD操作の手順を忘れてしまい、思い出すまでにまた時間がかかってしまうからです。

設計図を複線化するクセは思考停止

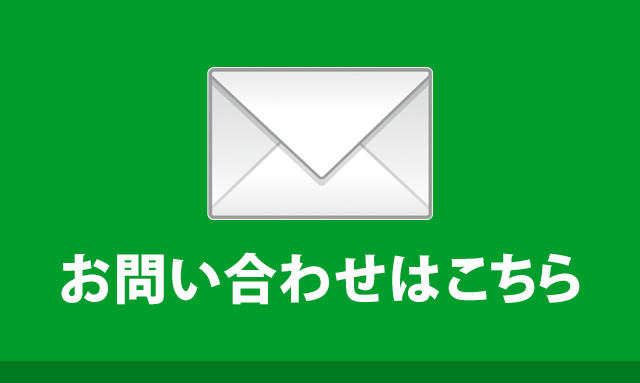

また、作図経験の浅い人が陥りやすいこととして、設計図の複線化で作図が完成したと思い込んでしまうことです。T-fasなどの3Dソフトで立体的に確認しながら干渉しないように作図していくのですが、設計図そのままのルートで複線化しているため、複数のダクト、配管が重なり合うとムダなアップダウンが生じて、返って非効率な納まりになってしまうことがあります。手書きで施工図を作図していた頃は、まず作図する前に、全体の納まりのイメージを考えて(梁貫通の消火配管が一番上、梁下いっぱいに排水配管や空調配管、その下に角ダクトというように)、上から下の設備に下りて行き、その次に平面的なルートを検討して行くという手順で書いていました。CADで作図する様になってからは、設計図の複線化から図を肉付けできる様になったため、納まりを俯瞰して考えることが疎かになってしまったのではないかと思います。

つまり、施工図作図はただ設計図をなぞることではなく、つまり思考停止しないで頭をフル回転させて納まりを考える作業だということです。

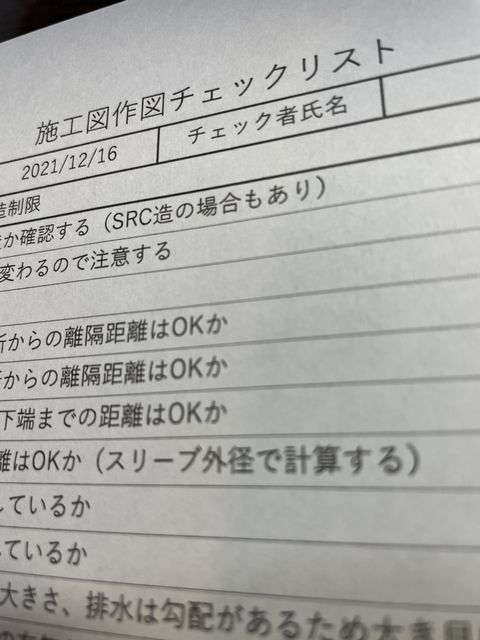

作図チェックリストを使ってマニュアル化する

これらのように、経験の浅い人が施工図を作図する上で陥りやすい知識不足であったり、納まり検討に必要な考え方を補うツールとして、チェックリストに沿って作図するということをおススメします。

現場での施工品質管理や安全管理にはチェックリストを使って確認をしているはずですが、施工図作図においてはなかなかチェックリストを作ってまで作図するということは

ないでしょう。書きながら徐々に自分で気づきながら、考えて覚えて行くという過程かと思います。ただし、入社間もない新人のうちから施工図の書き方を学び、短期間で施工図をマスターしなければ、早い段階で現場代理人が務まるという訳にはいかないでしょう。

そのために、作図の手順、納まりの設備の優先順位、一つひとつの部材の表記の仕方、

法的なルール、NG な納まり集、線の太さ、文字の大きさ、仕上げ表記方法などを網羅したチェックリストが必要なのです。

このようなチェックリストをつくって、これを活用して作図するという習慣を身につければ、新人でも短期間で施工図作図のスキルはアップするでしょう。

納まり検討はセンスか?

施工図は、いかに現場で職人さんが施工しやすく、効率的に作業が進むか、あるいは建築や他設備との取り合いが取れ、メンテナンスがしやすいか、竣工後にクレームが起きないかなどのために作図します。この施工図の完成度をいかに高めるかが鍵になりまずが、納まり検討を始めとしたこのスキルはどうすれば高められるのでしょうか?

施工図は絵画などと同じように、センスだという人もいるでしょう。つまり、結果を数値化できないからです。まあ、手直し工事が増えたり、竣工後にメンテナンスができないなどの不具合が多く発生したりすれば、減点方式でダメな施工図ということになりますが。

センスもあるかもしれませんが、やはり完全な施工図にするための詳細なチェックポイントを事前に、あるいは作図しながら確認して進めて行く過程を踏めば、ミスが限りなく少ない完成度の高い施工図が出来上がると思います。

まとめ

経験の少ない新人のうちから施工図作図に慣れて、早い時期に自分が担当する現場の施工図を作図できるようになると、自信にもつながります。また、時間を置かずに継続して作図することも意識しましょう。継続して作図するときの手元には常に作図チェックリストを携帯し、チェックポイントを意識しながら作図する様に心がけましょう。

「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ

シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。

まずは、資料請求をしてみてください。

建築設備現場で働く

社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。

現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。

そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?

株式会社シエンワークスでは、

『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)

首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。

以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。