施工管理の新入社員研修において、案外見落とされがちなのが研修自体を期間集中でかつ単発で終わらせてしまっているケースが多く、それが問題であるということです。

せっかく新人研修を実施しても、それが形骸化していてその効果が薄いというのはどの会社でも実感として少なからずあると思います。

効果が生まれない理由として、どういう階層別の研修であれ数日間の単発であるため定期的な反復の学習が無いのと、またほとんどの研修が受講する人の受け身の形態であるということが上げられます。

また、新入社員の場合、研修が終わって現場に配属されると現場以外に悩みなどを相談できる相手や機会がなく孤立してしまったり、同期との横のつながりが希薄になるなどの精神面での問題も生まれるなど、研修を通して新人の教育を見直す必要があると思います。

» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «

目次

現場報告会で定期的に発表の場を作った

そこで、新入社員が現場に配属された後、定期的に集まって自分の現場の内容や自分がどんな仕事をしているか、何に悩み、どのような問題が発生しているかなどを、同期で共有し合うという報告会の場を作りました。

このような場を作った理由は、座学で学んだ技術的なこと、施工管理方法や現場で注意しなければならない安全のことなどを、みんなの現況を聞くことでより明確に反芻しながら理解を深められる点、そしてもう1点は同期と定期的に会うことで悩んでいるのは自分だけではなく、みんな一緒で大丈夫なんだという安心感が得られるという点です。

現場報告会の3つの実例

弊社がクライアントのサブコン様の新入社員研修において、現場報告会を実施した例をご紹介しましょう。

この研修では、4月に入社した新卒の社員(7名)に終日の座学で5日間、会社様の会議室で研修を行いました。その後、新入社員が各現場に配属になった段階で、月に一度計5回会社に集まり、その会ごとのテーマを決め、各自発表したりディスカッションするという形態をとりました。各会のテーマは下記の通りです。

1.配属された現場の現況発表とみんなからのフィードバック

① 現場の概要、工程、進捗状況、自分の仕事内容の説明

② 入社後数か月経過して、学んだこと、成長過程、仕事をする上での課題、問題点、悩み、

苦労していること、上司との関係など些細なことでも発表する。

③ 一人ひとり発表し、それに対して全員からの質疑応答をする。

④ 発表者以外の人からは、質問以外にも感想などのフィードバックをする。

2.現場の設備の概要、システム及び系統を理解し、説明する

① 自分の現場の設備概要、システムについて系統図などで説明する。

② 他の現場にはない設備については、全員で理解し共有する。

③ 発表することで自主的に理解しようとするため、知識を早く習得できる。

3.テーマを決めフリートークディスカッションする

① この会は「3年で現場代理人になるために必要なスキルとは?」というテーマとした。

② 5つくらい出たスキルから2つに絞り、さらにみんなで現場の状況に照らし合わせ

ながら、自分の意見を述べた。

現場報告会の効果

以上のように、3つの実例をご紹介しましたが、いかがですか?

私もファシリテーターとして5回の報告会に参加しましたが、適度の緊張感の中にも普段の座学の研修にはない自らの言葉で発することでの充実感と、和気あいあいとした雰囲気でのディスカッションで、新入社員が活き活きとした顔で参加していて楽しく感じました。

効果としては、報告会という発表する場、あるいはディスカッションする場ということで、

みんなが主体的に脳みそを動かしながら発言したことにより理解が深まったことが一つ。

もう一つは月に一度集まって会話をすることで、現場での問題や人間関係の悩みなどが自分だけではないということが分かり孤立感がなくなるという点です。

まとめ

新入社員の研修は特に、現場配属前の単発での研修だけでは、心理的安全性の観点からも不十分であると考えます。現場での自分が与えられた仕事はどういう目的で、現場全体の

中でどういう位置にあるのか、どういう意味があるのかということをきちんと説明されることが少ないまま、毎日を何となく忙しく身体だけ動かしているという状況が多いのではと危惧します。

だからこそ、現場配属後のフォローアップ研修や、今回ご紹介した現場報告会というような定期的な集合形態の研修が必要で、取り組むべきだと思います。

「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ

シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。

まずは、資料請求をしてみてください。

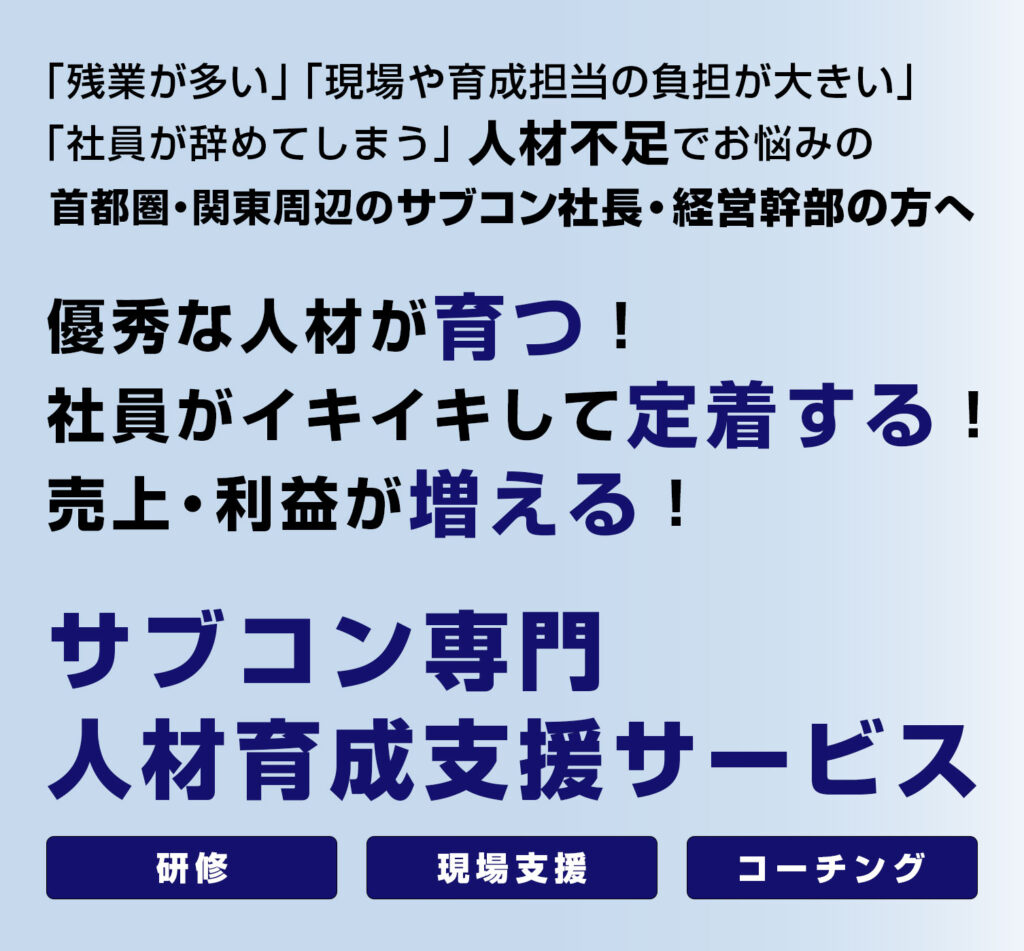

建築設備現場で働く

社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。

現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。

そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?

株式会社シエンワークスでは、

『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)

首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。

以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。