» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «

企業風土の変革とは?

今回は「企業風土」がテーマです。

企業風土とは、「その会社らしさ」を形づくる目に見えない価値観や行動様式のことです。制度やマニュアルのように明文化されているものではなく、社員が日々の仕事のなかで自然に共有しているものです。

そして、企業風土の言葉は、フジテレビやビッグモーターなど企業の不正・不祥事が起こるたびに、出てきます。「上にものを言えない体質」「失敗が許されない職場環境」などのその会社だけのルールや価値観、行動様式に無自覚でいることは、会社の成長を阻み、不祥事などの温床にもなりかねないのです。

そこで今回は建設業での「風土の改革」の必要性を書いた記事を紹介します。

背景として、建設業が抱える若者の人手不足や技能継承の難航などの問題を待遇改善だけでは解決することは難しく、根本的には組織の風土を変える必要があるという考えからです。

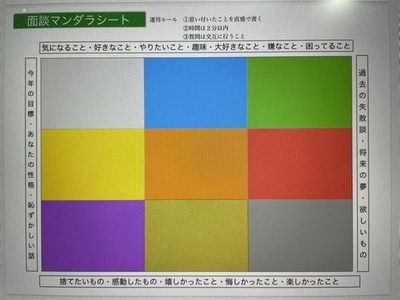

待遇改善などの制度変更は容易でも、風土は経営者の価値観に強く影響されるため、事業承継の代替わりのタイミングが、改革の最大のチャンスとなります。改革のステップとして、事実把握、目指す姿の明確化、変革のきっかけ探し、実行を挙げ、特に現状把握を重視します。アンケートだけでなく「生の声」を集め、長所も明らかにすることで自信や誇りを醸成できます。

また、若者が離れる理由に長時間労働や前近代的体質があり、ワークライフバランスの尊重はもはや時代の要請です。従来の「見て覚えろ」という昭和型育成ではなく、横の関係性を重視するフラットな指導が必要とされます。世代間の価値観の溝を埋めるには、ベテランと若手が対話できる場を設け、心理的安全性を担保することが重要です。加えて、ベテランには「若手に何を残すか」を考えてもらうことで、歩み寄りが可能になります。

組織改革の出発点は本音で語り合える環境づくりです。フラットなミーティングができる場所を設け、肩書きを外した自由な場で意見交換を行うと、解決策が自然に生まれることもあります。

デジタル化も時短や技能継承に役立ちます。若手にとっては魅力ある環境を整える手段となります。さらに、代替わりはワンマン経営からチーム経営への移行機会でもあり、後継者と共に「未来像」を語り合うことが改革の推進力になります。

結局のところ、大切なのは「ここで働きたい」と思わせる組織をつくることです。若手は収入以上に誇りや成長を重視しており、改革に参加する仲間ともなり得ます。経営者が現場の声に耳を傾け、世代を超えた信頼関係を築くことで、離職防止と持続可能な組織づくりが可能になるのです。

<参考文献>

「「脱・昭和」の組織改革で若者が憧れる職場へ!」

住友建機株式会社 情報誌「POWER」

https://www.sumitomokenki.co.jp/power/report/1319/

建設会社の風土改革事例

建設会社の風土改革の取り組み事例を2つ紹介いたします。

一つは、埼玉県熊谷市で地域密着型の田部井建設株式会社です。1882年に創業し、当初から河川の治水事業に携わり、学校や福祉施設といった公共建築の施工でも地域社会に貢献してきました。

近年では埼玉労働局からベストプラクティス企業に選ばれ、県の「多様な働き方実践企業認定制度」で最高位のプラチナを獲得するなど、働きやすい職場づくりが注目されています。

その背景には、発注者が請負金額だけでなく技術力や発信力を重視するようになり、従業員の技術力やコミュニケーション力の向上が急務となった事情があります。こうした変化に対応するため、2015年から学び・学び直しを組織的に推進し、資格取得支援や学びの時間の確保、残業免除や有給休暇取得の推奨など、従業員がスキル向上に専念できる環境を整えてきました。

また、資格取得を積み上げ式で評価し、処遇や昇格に反映する仕組みを導入。公共工事での表彰や社内表彰制度も活用し、社員のやりがいを高めています。さらに成果だけでなく努力のプロセスも情意評価で評価することで、若手の定着や成長を支援しています。

こうした取組の結果、離職率低下や発注者からの評価向上につながり、建設DXの内製化も進展しました。田部井社長は「財を遺すは下、人を遺すは上」との信念から、次代を担う人材育成に力を注いでおり、140年を超える歴史の中で培われた人材が未来の街づくりを担っていくことを目指しています。

<参考文献>

厚生労働省 職場における学び・学び直し促進ガイドライン特設サイト 企業事例

https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/jirei/19/

二つ目は、岐阜市の建設業・三承工業株式会社です。かつては男性中心の職場でしたが、西岡社長の主導で女性が働きやすい環境づくりに挑戦しました。

当初は現場の理解が得られず苦労しましたが、2014年から女性社員を中心とした「チーム夢子」を結成し、女性用トイレやノー残業デーの導入、子育て世代の視点を活かしたモデルハウスづくりなどを進めました。

さらに「カンガルー出勤」と呼ばれる子連れ出勤制度を導入し、社長自らが率先して取り組む姿勢を示したことで徐々に受け入れられるようになり、社内の雰囲気も変化しました。

加えて、超短時間勤務や在宅勤務の仕組みを整え、動画編集やSNS発信など社員の得意分野を活かすことで効率も向上し、短時間勤務からフルタイムに移行する社員も出ています。

現在では社長室の隣にキッズルームが設けられ、子どもと共に働ける環境が整い、職場全体の風土改革が進展しました。こうした取り組みにより、女性社員は10年間で26人増加し、売上も約2倍に拡大しました。三承工業は、多様な働き方を実現することで女性の活躍を後押しし、社員一人ひとりの存在意義を高める職場づくりを実現しています。

<参考文献>

岐阜県 「働いてもらい方改革」に関する優良事例集

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/428277.html

まとめ

建設業では、働き方改革での残業規制や週休二日制の実施、深刻な若手の人手不足の中での離職防止の対策、猛暑日の気象リスクが高まりなど大きな変革を求められています。

このような変化が求められる時代は、企業風土の変革の好機ともいえます。

従来いわれている建設業の風土の特徴は、上下関係が根強く、意思決定が経験や勘に依存しやすいために、若手が意見を出しにくい環境です。

また、安全・品質を最優先にする文化が新しい技術導入への抵抗感を生んでいます。

そして、「現場こそ本流」という意識が本社と現場の相互不信を招き、組織全体での改善や人材育成を阻害している点も大きな課題といえます。

このような問題は、風土の改革を行わない限り解決しないと考えます。そしてこの改革は、取り組み事例のように、社長自らが率先して、やるべきテーマともいえます。

風土改革と人材育成はセットで進めることが、現場の生産性を高めることとなるのです。

弊社、シエンワークスでは、建設業に合った「人材育成プログラム」を提供しています。詳しい内容をお知りになりたいという方は、下部の「お問い合わせはこちら」からご連絡ください。無料相談を実施しております。

「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ

シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。

まずは、資料請求をしてみてください。

建築設備現場で働く

社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。

現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。

そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?

株式会社シエンワークスでは、

『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)

首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。

以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。